von Thomas Heck | Apr 17, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft

Alternative Beschlussvorlage zu Anträgen 6.1 und 6.2:

Die Mitgliederversammlung 2024 der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft empfiehlt, bei zukünftigen Konstitutionsprozessen die Einführung eines Delegiertensystems sowie die Einführung konsultativer Abstimmungen in Mitgliederversammlungen, ernsthaft in Erwägung zu ziehen.

Mit diesem Votum wird in wesentlichen Teilen dem ursprünglichen Antrag Uwe Werners entsprochen, ohne jedoch dessen Ansichten, Argumentationen und Begründungen zu folgen.

Begründung

Es erscheint absolut berechtigt, Überlegungen anzustellen, wie Gesellschaftsbeschlüsse auf eine breitere Basis gestellt werden können. Insofern ist gegen ein Delegiertensystem oder weltweite Abstimmungen nicht grundsätzlich etwas einzuwenden, sofern die gesellschaftlichen und sozialen Voraussetzungen dafür gegeben sind, z.B. in ausreichender Berichterstattung und freier Kommunikation der Mitgliedschaft untereinander. Solange die notwendigen Voraussetzungen nicht gegeben sind, kann von der Mitgliederversammlung eine notwendige Zustimmung nicht erwartet werden.

Uwe Werner begründet seinen Antrag im Wesentlichen mit vermeintlichen Absichten Rudolf Steiners, was jedoch in Frage zu stellen ist:

Kann es wirklich sein, dass erst nach 100 entdeckt worden sei, dass Rudolf Steiner «eine urdemokratisch legitimierte jährliche Mitgliederversammlung (Generalversammlung) der Weltgesellschaft auf der Basis des Delegiertenprinzips»[1] (so Uwe Werner) im Sinn gehabt haben soll? Die von Uwe Werner angeführten Äusserungen[2] Rudolf Steiners standen nicht im Zusammenhang mit Beschlussfassungen und wurden lediglich an der Weihnachtstagung geäussert – vor den ca. 800 anwesenden Mitgliedern bzw. den Schweizer Delegierten. «Für Rudolf Steiner waren die jährlichen Mitgliederversammlungen als Delegiertenversammlungen eine Selbstverständlichkeit.», so die Ansicht Uwe Werners. Eine erstaunliche Annahme, denn über eine Angelegenheit dieser Tragweite hätte Rudolf Steiner gewiss auch die nicht an der Weihnachtstagung anwesenden ca. 11.000 Mitglieder informiert. Aber nichts in dieser Richtung findet sich in seinen Berichten, Briefen und sonstigen Ausführungen nach der Weihnachtstagung, absolut nichts. Was Uwe Werner nicht erwähnt: In Rudolf Steiners «Entwurf einer Geschäftsordnung» (Beiheft zu GA 260a, S. 4f.) heisst es: «4. In allen Versammlungen der Anthroposophischen Gesellschaft in Dornach führt der Leiter der Anthroposophischen Gesellschaft den Vorsitz. Bei Abstimmungen hat jedes Mitglied der Gesellschaft eine Stimme. Bei Delegierten-Versammlungen wird das Stimmrecht durch den Vorsitzenden jeweils bei Beginn der Versammlung festgestellt.» Alle Versammlungen sind alle Versammlungen und in den Statuten ist keine Rede davon, dass die Jahresversammlungen als Delegierten-Versammlungen in diesem Sinne hätten stattfinden sollen. Dass es die Aufgabe der Delegierten gewesen wäre, in beide Richtungen zu berichten, ist keine Frage. Und so gibt es keinerlei Hinweise, dass in irgendeiner Weise Stimmrechte an Delegierte hätten übertragen werden sollen und einzelne Mitglieder kein Stimmrecht gehabt hätten oder nicht hätten haben sollen.

Bei den von Uwe Werner vorgebrachten Argumenten und Belegen für seine Thesen (die er auch selber lediglich als Thesen bezeichnet) handelt es sich weitgehend um Ansichten und Interpretationen, die zum Teil dazu führen, Rudolf Steiner – gewiss unbeabsichtigt – unüberlegtes und intransparentes Handeln zu unterstellen.

So sei die Weihnachtstagungs-Gesellschaft von Rudolf Steiner bewusst nicht als rechtfähiger Verein begründet worden – was absolut zutreffend ist.[3] Er habe dann aber am 29. Juni 1924 diese ins Handelsregister eintragen lassen wollen, wozu jedoch die Vereinsform Voraussetzung gewesen wäre. Und so unterstellt Uwe Werner Rudolf Steiner auch explizit unüberlegtes Vorgehen und bringt dies zum Ausdruck: «Dieser Rechtsvorgang war nicht gut vorbereitet worden und scheiterte dann vor allem deshalb, weil alles Vereinsmässige im Statut der Gesellschaft fehlte.»[4] Das soll Rudolf Steiner übersehen haben? Welch eine Aussage, sollte doch alles Vereinsmässige aus den Versammlungen herausgehalten werden – schon seit 1912!!! Sollten Uwe Werners Ansichten zum 29. Juni 1924 tatsächlich Rudolf Steiners Absichten entsprochen haben, wären die von ihm an diesem Tag formulierten Statuten für diesen Zweck allerdings vollkommen widersinnig und ungeeignet gewesen.

War Rudolf Steiner wirklich ein Dilettant in diesen Dingen? Kann man ernsthaft annehmen, dass er derartig unüberlegt und intransparent gehandelt hat und auch die Mitgliedschaft über seine tatsächlichen Absichten nicht genügend informierte? Macht es Sinn, wenn die Statuten der Weihnachtstagung Mitgliederanträge explizit erwähnen – eine Abstimmung aber Delegierten vorbehalten sein soll, ohne dass dies erwähnt wurde?

Auch wenn Uwe Werners Annahmen und Thesen sehr ausführlich und umfangreich sind, erscheinen diese jedoch selber in wesentlichen Aspekten unüberlegt, in ihren Konsequenzen nicht zu Ende gedacht und manche, seine Thesen stützenden Argumente, selektiv ausgewählt. Im Falle eines wissenschaftlichen Anspruchs in Bezug auf die vorgelegten Ausführungen wäre eine Auseinandersetzung mit den Ergebnissen anderer Konstitutionsforscher bzw. deren Widerlegung zwingend notwendig gewesen. So widersprechen Uwe Werners Ausführungen in wesentlichen Aspekten selbst der im Rahmen der AAG erarbeiteten Chronologie[5], die er selbst mitunterzeichnet hat (allerdings ohne daran aktiv mitgearbeitet zu haben!). Wäre nicht mit einer gewissen Selbstverständlichkeit zu erwarten, dass von dieser Chronologie abweichende Ansichten entsprechend begründet werden? Wobei dies sicher nicht nur von Uwe Werner zu erwarten wäre!

Rudolf Steiner im siebten Mitgliederbrief: «Was der eine behauptet, muss Bedeutung für den andern haben; was der eine erarbeitet, muss für den andern einen gewissen Wert haben.»

In diesem Sinne erscheint es notwendig zum Ausdruck zu bringen, dass mit dem Votum zu diesem Antrag die Mitgliederversammlung sich die Ansichten, Argumentationen und Begründungen Uwe Werners nicht zu eigen machen, sondern die Empfehlungen unabhängig davon ausspricht.

Thomas Heck, 14. April 2024, thomas.heck@posteo.ch

[1] Alle Zitate Uwe Werners ohne weiteren Einzelnachweis finden sich in seinem Thesenpapier https://konstitution.anthroposophie.online/uw.pdf sowie seinem Aufsatz «Ein geeigneter Binnenraum für die Pflege der Geisteswissenschaft. Das Freiheitsideal im Werden der anthroposophischen Gesellschaft» im Archivmagazin 10. Dez. 2020, S. 125 – 162.

[2] GA 260/1985, S. 122 und 157.

[3] Ausnahmslos alle diejenigen, die behaupten, es sei ein rechtsfähiger Verein an der Weihnachtstagung gegründet worden, sind den Nachweis dafür bis heute schuldig geblieben bzw. setzen sich über mehrere vorliegende juristische Aussagen und Einschätzungen hinweg. www.wtg-99.com/Rundbrief_69

[4] Artikel von Uwe Werner im Archivmagazin, auf den er sich explizit bezieht.

[5] Im Login-Bereich auf www.goetheanum.org oder https://konstitution.anthroposophie.online/

von Thomas Heck | Apr 17, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft

Obwohl die diesjährige Mitgliederversammlung aufgrund der zu verhandelnden und abzustimmenden Themen durchaus bedeutsam für die Zukunftsfähigkeit und Wirksamkeit der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft sein wird, besteht im Moment der Eindruck, das nur mit einer geringen Teilnahme gerechnet werden kann. Für uns zeigt sich dies vor allem an dem unerwartet geringen Interesse an den angebotenen Vorbereitungsmöglichkeiten (an die hier erinnert werden soll). Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die sich bereits in dem rückläufigen Interesse an den Mitgliederforen gezeigt hat – sowohl vor Ort, vor allem aber online.

Ist die Resignation über die problematischen Verhältnisse in unserer Gesellschaft bereits so weit fortgeschritten, dass kaum noch Hoffnung auf Veränderung besteht? Es gibt gewiss berechtigte Gründe für eine derartige Haltung – und dies zeigt sich ja auch in der hohen Zahl der Austritte[1] (dabei handelt sich keineswegs nur um Vermutungen, die Ergebnisse unserer Umfragen sprechen eine eindeutige Sprache).

Allerdings sollte nicht übersehen werden, dass in jeder Art von Gemeinwesen die bestehenden Verhältnisse davon abhängig sind, inwieweit sie von denen getragen oder geduldet werden, die das Gemeinwesen bilden. Denn letztlich liegt die eigentliche Verantwortung für die Verhältnisse bei der Zivilbevölkerung, in unserem Gemeinwesen «Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft» bei der Mitgliedschaft! Die wesentlichen Zukunftsentscheidungen können nur von denjenigen getroffen werden, die sich einbringen und an den entsprechenden Versammlungen teilnehmen. Wer sich nicht beteiligt – sei es durch Enthaltung oder Nicht-Teilnahme – stützt letztlich die bestehenden Verhältnisse, auch wenn dies nicht gewollt ist.

So wäre eine breite Beteiligung an der Mitgliederversammlung wünschenswert, damit die zu treffenden Entscheidungen eine genügend grosse Grundlage haben – ganz gleich, was bzw. wie entschieden wird.

Der Einwand, es sei doch nur eine kleine Minderheit, die die Entscheidungen für die ganze Gesellschaft trifft, entkräftet sich inzwischen selber, denn die Weltgesellschaft hat heute die Möglichkeit, bequem vom Wohnzimmer aus teilzunehmen und kann auch mitabstimmen. Müssten nicht von den 42.000 Mitgliedern eher tausende als hunderte online teilnehmen? Das war sicher erwartet worden, stattdessen waren es zwischen 150 und 300, die das Geschehen live angeschaut haben.

Dass online nur fakultativ abgestimmt werden (aus rechtlichen Gründen), mag man beklagen. Aber wer beklagt es denn? Es klagt vor allem die Minderheit derer, die die Gesellschaft leiten bzw. diesen nahestehen! Es sind eben nicht die über 40.000 Mitglieder, die nicht teilnehmen, von diesen ist nichts zu sehen und zu hören – und vermutlich werden diese nicht einmal mehr von der Leitung erreicht.

Man stelle sich doch einmal vor, dass z.B. 2.000 Online-Teilnehmer an einer Mitgliederversammlung gänzlich anders abstimmen würden als z.B. 400 Teilnehmer im Saal. Damit würde reales Leben in der Gesellschaft sichtbar, das könnte und sollte zu regem weltweitem Austausch führen und würde in jedem Fall deutliche Wirkungen erzeugen. Ich persönlich glaube nicht, dass dann das Minderheitenvotum, welches rechtlich gültig wäre, einfach durchgesetzt würde. Ich persönlich würde das Eintreten einer solchen Situation auf jeden Fall positiv werten und es wären dann Wege zu suchen, wie damit angemessen umgegangen werden könnte.

Allerdings sieht es im Moment nicht danach aus, dass dies eintreten kann. Und so haben wir eben die Situation, dass trotz bestehender Möglichkeiten sich nicht mehr Mitglieder für die Gesellschaftsangelegenheiten interessieren und engagieren. Das ist einfach eine Tatsache, die hinzunehmen ist.

Peter Selg stellte 2018 (nach der Nichtbestätigung von Paul Mackay und Bodo von Plato) fest:

«Die Mitglieder sind urteilsfähig, zumindest diejenigen, die die Entwicklung des Goetheanum und der Vorstandsarbeit intensiv verfolgen; man braucht auf die Menschen nicht einzureden und sie von diesem oder jenem zu überzeugen versuchen. Man sollte vielmehr «in Ruhe abwarten, was die Mitglieder selber wollen» (Ita Wegman), nachdem man sie hinreichend informiert hat.»

Insofern ist es vollkommen legitim, dass diejenigen, die an der Mitgliederversammlung teilnehmen, auch diejenigen sind, die über die zur Abstimmung stehenden Fragestellungen entscheiden.

Thomas Heck, 16. April 2024

[1] https://wtg-99.com/documents/Rundbrief_63.pdf#page=4

von Gastbeitrag | Apr 11, 2024 | Allgemein, Zeitgeschehen

Eine von der UNO geplante Vertragsänderung könnte die Meinungsfreiheit einschränken und die LGBT-Ideologie forcieren.

Die Vereinten Nationen stehen kurz davor, über eine Vertragsänderung des Römer Statuts abzustimmen. Der geplante Beschluss, der am 5. April fallen könnte, hätte potenziell weitreichende Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und die Grundrechte vieler Menschen weltweit.

Der Kern dieses Vorschlags liegt darin, die biologische Definition von Geschlecht aus dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zu streichen und Aussagen über dieses Thema sowie über Leben, Familie und Sexualität zu kriminalisieren. Selbst das einfache Zitieren von Bibelstellen, die die traditionelle Sichtweise auf Geschlecht und Familie unterstützen, könnte als Verbrechen gegen die Menschlichkeit angesehen werden.

Dieser Vorschlag wird von radikalen Globalisten und Lobbyorganisationen vorangetrieben, die darauf drängen, jeglichen Widerstand gegen die LGBT-Ideologie zu unterdrücken.

Sollte dieser Vorschlag angenommen werden, könnten Personen, die an traditionellen Überzeugungen festhalten, schwerwiegende Einschränkungen der Meinungsfreiheit gewärtigen.

Weiterlesen auf Transition-News

Quelle: Transition-News: https://transition-news.org/uno-abstimmung-traditionelle-ansichten-uber-geschlecht-konnten-kriminalisiert

von Thomas Heck | Apr 10, 2024 | Allgemein, Zeitgeschehen

Beiträge und Videos von Dr. Alexander Korte zum Thema Transidentität und Transsexualität

Zusammenfassung: Das Gefühl der Nichtzugehörigkeit zum Geburtsgeschlecht ist nicht neu, als Phänomen kann es bis in die antike Mythologie zurückverfolgt werden. Aber es war stets selten, wohingegen aktuell ein sprunghafter Anstieg von Abweichungen im Geschlechtsidentitätserleben bei Jugendlichen zu verzeichnen ist. Der Text geht dieser Problematik anhand der Frage nach, inwieweit diese Entwicklung auch ein Resultat kultureller und vor allem aber medientechnologischer Umbrüche ist, die bedingen, dass Jugendliche sich im „falschen Geschlecht“ wähnen und im Extremfall eine Transition anstreben. Die wichtigsten Eckpunkte des geplanten deutschen „Selbstbestimmungsgesetzes“ werden vorgestellt, das allerdings der zugrundeliegenden Problematik kaum gerecht werden dürfte. Der Text schließt damit, dass er diesbezüglich eine Reihe offener Fragen benennt, erste Antworten versucht und die Vorteile eines explorativen, genderkritischen gegenüber einem transaffirmativen Therapieansatz zusammenfasst.

Weiterlesen auf der Internetseite Als PDF herunterladen

von Thomas Heck | Apr 8, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Gesellschaft

Wie bereits im letzten Jahr sind schon allein die Anzahl der Anträge sowie die zu verhandelnden Themen an der Mitgliederversammlung Ausdruck des Bedürfnisses aus der Mitgliedschaft nach Veränderungen im Verhältnis Mitgliedschaft und Leitung der Gesellschaft. Hinzu kommt die Bereitschaft, Mitverantwortung für die Gesellschaftsangelegenheiten zu übernehmen. Dem entgegen steht ein offensichtliches Bestreben, die seit Rudolf Steiners Tod entstandene einheitsstaatsähnliche Leitungsstruktur zu erhalten.

So kann der Eindruck entstehen, dass die an der diesjährigen Mitgliederversammlung zu treffenden Entscheidungen für das weitere Schicksal der Gesellschaft von grosser Bedeutung sein werden: Wird ein verbindlicher Prozess zu Erneuerung der Sozialstrukturen beginnen können oder werden sich die restaurativen Tendenzen durchsetzen?

Zur Vorbereitung der Generalversammlung (ich verwende den üblichen Begriff, besser aber wäre: Mitgliederversammlung) wird es demnächst mehrere Aussendungen geben. Ausserdem sollen Vorbereitungstreffen stattfinden – online und vor Ort in Dornach. Folgende Termine sind vorgesehen:

Online:

Freitag, 12. April und Donnerstag 18. April 2024, jeweils 20 – 21:30 Uhr

Dornach

Donnerstag, 25. April 2024, 19.30 – 21.30 Uhr. Der genaue Ort wird noch bekannt gegeben.

Anmeldung zu allen Terminen ist notwendig!

von Gastbeitrag | Apr 2, 2024 | Allgemein, Nicht Anthroposophisch, WHO, Zeitgeschehen

Verhandlungen über Pandemievertrag stocken

Verhandlungsstand kurzzeitig öffentlich geworden

Gesundheitspolitiker kritisieren WHO und Bundesregierung

2. April 2024 Quelle: (multipolar)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gerät wegen geplanter Vertragsinhalte und Transparenzproblemen bei neuen Pandemie- und Gesundheitsvorschriften unter wachsenden öffentlichen Druck. Bei der aktuellen Verhandlungsrunde zum Pandemievertrag, die vergangenen Donnerstag (28. März) am WHO-Sitz in Genf zu Ende ging, erzielten die teilnehmenden Unterhändler verschiedener Staaten keine Einigung. Die Positionen westlicher Länder und vieler Staaten des globalen Südens liegen noch weit auseinander. Ziel ist es, auf der Weltgesundheitsversammlung der 194 Mitgliedsstaaten der WHO Ende Mai sowohl den geplanten neuen Pandemievertrag als auch die Neufassung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) zu verabschieden. Letztgenannte werden Ende April weiter verhandelt.

Der US-amerikanische Publizist James Roguski hat in einem Beitrag die seiner Ansicht nach wichtigsten Punkte der Änderungen zusammengefasst. Der Journalist Norbert Häring hat sie auf seinem Blog übersetzt. Demnach bekommt der Generaldirektor der WHO mit den IGV künftig die Möglichkeit, drei verschiedene Stufen von internationalen Gesundheitsnotlagen auszurufen. Die Organisation soll Standards für digitale und analoge Impf- und Testausweise entwickeln und bestimmen, welche Impfstoffe oder Medikamente für den Pandemiefall zugelassen werden. Die WHO soll weiterhin eine „Pathogen-Tauschbörse“ von krank machenden Stoffen etablieren und allgemein verfügbar machen. Schließlich sollen Regierungen „Fehl- und Desinformationen“ bekämpfen und auch nichtstaatliche Akteure verpflichten, sich an die Vorschriften des IGV zu halten.

Andrej Hunko, Gesundheitspolitiker des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), kritisiert gegenüber Multipolar die Intransparenz der Änderungen, von deren Dimension den meisten Abgeordneten keine Vorstellung hätten. „Die Kompetenzerweiterungen der WHO insgesamt, aber auch des Generalsekretärs innerhalb der WHO sind insbesondere vor dem Hintergrund der unaufgearbeiteten Rolle der WHO während der Corona-Zeit nicht zustimmungsfähig“, sagt Hunko. Er werde selbst Ende Mai zu den WHO-Verhandlungen nach Genf fahren.

Auch Christina Baum von der AfD kritisiert die Pläne. „Die Änderungsvorschläge zu den Internationalen Gesundheitsvorschriften lassen gefährliche Demokratieverluste durch die Machtkonzentration in den Händen nicht demokratisch legitimierter Organe erkennen.“ Sie weist darauf hin, dass die IGV nicht mehr nur empfehlenden Charakter haben sollten, sondern künftig unmittelbar bindendes Recht setzen können. Das Bundesgesundheitsministerium verweist derweil als Antwort auf eine Anfrage von Multipolar darauf, dass die Änderungen Ende November 2022 den Mitgliedstaaten öffentlich gemacht worden seien. Die Positionen der Bundesregierung würden eng mit den anderen EU-Mitgliedstaaten abgestimmt.

Dies ist einer der vielen Kritikpunkte der Juristin und ehemaligen WHO-Beraterin Silvia Behrendt. Im Interview mit Multipolar wies sie in der vergangenen Woche darauf hin, dass die Gesundheitspolitik Aufgabe der Mitgliedsstaaten der EU sei. Die Verhandlungen zu den Änderungen der IGV seien intransparent, „weil man noch tief im Verhandlungsprozess steckt. Es würde ja sonst sofort zerpflückt werden.“ Nach den Regularien der IGV müssen die Änderungsvorschläge den Mitgliedsstaaten mindestens vier Monate vor der Abstimmung vorliegen. „Die Öffentlichkeit sollte die Sinnhaftigkeit der neuen Befugnisse der WHO angesichts der Hastigkeit und der falschen Begründungen für die Missachtung der rechtmäßigen Prozesse hinterfragen“, so Behrendt.

Die Internationalen Gesundheitsvorschriften wurden erstmals 1969 unterzeichnet und 2005 neu gefasst. Sie sind völkerrechtlich bindende Vorschriften, der Weltgesundheitsorganisation, die grenzüberschreitende Gesundheitsrisiken eindämmen sollen. Die geplanten Änderungen müssen auf der Weltgesundheitsversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen werden und treten dann nach bestimmten Fristen in Kraft. Einige Punkten müssen nach der Verabschiedung möglicherweise noch in nationales Recht übertragen werden, teilt das Bundesgesundheitsministerium mit. Der Pandemievertrag ist neu, benötigt eine Zweidrittelmehrheit und jeweils eine Ratifizierung in den Mitgliedsstaaten der WHO, um in Kraft zu treten.

Dieser Beitrag wurde mit freundlicher Genehmigung von der Seite des Multipolar-Magazins übernommen: https://multipolar-magazin.de/meldungen/0034

von Thomas Heck | Apr 2, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft

„Kaspar Hauser und der Begriff der Menschwerdung“

Als Kaspar Hauser wie aus dem Nichts zu Pfingsten 1828 in der Welt erschien, wurde er einerseits bezeichnet als ein halbwilder Tiermensch, andererseits als ein engelgleiches Wesen aus längst vergangenen Äonen. In kürzester Zeit vermochte er dann eine rasante Entwicklung zu durchlaufen und Teil der „zivilisierten“ Gesellschaft zu werden, wobei er jedoch auch Entscheidendes verlor. Und so ist es nur verständlich, dass Jakob Wassermann bezüglich seines berühmten Kaspar-Hauser-Romans aus dem Jahre 1908 sagt, dieser sei „die Darstellung einer Menschwerdung.“ Der Begriff der „Menschwerdung“ aber ist in unserer heutigen Zeit inzwischen zu einer großen Frage geworden, da der Mensch sich ja nun anschickt, anhand technischer Hilfsmittel überwinden zu wollen! Dem „Transhumanismus“ soll die weitere Entwicklung anvertraut werden! Diese geschähe dann aber vorrangig nur noch von „Außen“, nicht mehr von „Innen“ her, und genau dies wäre das Fatale, denn dieser „Fortschritt“ gliche letzten Endes dann eher nur noch einer Leihgabe als einer tatsächlichen Aneignung! Nach den offiziellen Begrüßungsworten durch Vertreter der Stadt Ansbach wird Eckart Böhmer sich dieser Fragen annehmen, für die Kaspar Hauser zeichenhaft steht. Die Eröffnung der Festspiele wird musikalisch umrahmt durch das DUO CHAGALL, das die beiden innigen Werke „Spiegel im Spiegel“ und „Vater Unser“ von Arvo Pärt darbieten wird!

ECKART BÖHMER, Intendant, Theaterregisseur, Referent und Autor rief 1998 gemeinsam mit der Stadt Ansbach die alle zwei Jahre stattfindenden Kaspar-Hauser-Festspiele ins Leben. 2018 wurde ihm der Kulturpreis der Stadt Ansbach verliehen.

Weitere Informationen, Programm, Anmeldung:

Stadt Ansbach

Programm

von Thomas Heck | Mrz 29, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft, English

Tasks and responsibilities in the current world situation

The significance of 8 February

With the renaming of the Building Society (Bauverein) as the General Anthroposophical Society on 8 February 1925 and its entry in the commercial register, the “unified constitution” sought by Rudolf Steiner and at the same time a threefold social structure – consisting of the School of Spiritual Science, the member society of the Christmas Conference “Anthroposophical Society” and the administrative and external representative body “General Anthroposophical Society” – had been achieved. (See chronology[1] , a result of the work of the two-year colloquia).

However, it is quite obvious that nobody understood this at the time and to this day the most diverse opinions are held on this subject. Moreover, an astonishing “wave of confusion” immediately set in in connection with the events surrounding 8 February, which has “successfully” prevented a clarification and agreement of views to this day. (Newsletter 74)[2] How is this possible? An identity-forming clarity and a corresponding awareness in the membership would strengthen the General Anthroposophical Society enormously, while living in the most diverse images and ideas or even in ignorance or confusion must have a correspondingly weakening effect in a Society whose members should lead humanity on the path of the development of the Consciousness Soul. The work of the opposing spiritual powers, “who make use of people on Earth”, is also evident in the fact that for more than six decades, the so-called constitutional question has repeatedly sparked serious conflicts, which have had a traumatising effect on several occasions, so that these questions could not be discussed for years afterwards. (This made the second constitutional conference, which took place in November 2023 and was characterised by an atmosphere of goodwill and mutual appreciation – despite all the remaining differences of opinion – all the more pleasing).

Why is this topic so controversial? We know from Rudolf Steiner that behind all external events there is in reality a “struggle against the spirit”. The effectiveness of anthroposophy as a force for cultural renewal also depends on whether it maintains the social corporeality appropriate to it. To make this possible, Rudolf Steiner made his last attempt to save it with the Christmas Conference. The clarification of the constitutional question, Rudolf Steiner’s intentions and the actual form of the General Anthroposophical Society would however, inevitably lead to the realisation that we have a mixture of Christmas Conference Society and Building Society elements in our Society and structures similar to a unitary state, i.e. a hybrid being with centralism. It would be plausible if interests were at work here that wanted to prevent such a realisation, because who benefits from these forms? Could they be the forms that anthroposophy needs to cultivate and develop? This will be discussed again later.

Current developments

Over the past two years, initiatives and a commitment to shared responsibility have increasingly emerged from the membership. Through the members’ forums and constitutional conferences[3] , discussions and social processes have also begun since the 2023 General Assembly, giving rise to the hope that we can now find ways for further beneficial forms of cooperation and a contemporary reorganisation of the Society. It seems possible that now – 99 years after the last weeks of Rudolf Steiner’s life on earth and the memorable 8 February – there is sufficient goodwill for the necessary changes to lead the General Anthroposophical Society out of its state of obsolete, unitary state-like structures. However, as a next step, it would also be necessary and desirable to unite the processes of the members’ forums with those of the upcoming 3rd constitutional conference entitled “What could become?”

The consequences of incomprehension and incompleteness

It is part of Rudolf Steiner’s life and sacrifice that an infinite number of his impulses were not sufficiently received and understood by people.[4] The successful work of the opposing forces went so far that he was met by the greatest “inner opposition” through the membership and the Society itself became the greatest obstacle to anthroposophy and Rudolf Steiner’s work. Therefore, it is also part of this fateful signature of the obstacles to the unfolding of anthroposophy on Earth that – despite all the goodwill that can certainly be assumed in people, as far as the conscious will is concerned – mistakes have been made out of a lack of understanding – with serious consequences.

One of these errors, which only recently came to light, concerns the Foundation Stone for the first Goetheanum. (“The interpenetrating Foundation Stone“[5] ). If you let the pictures sink in, you may get the impression that one of them remains floating above the Earth. The other one lies on it and rests on it, it can arrive on Earth. – And so this gesture is reflected in the tragic fate of the building: it could never be handed over to its true purpose, it was never inaugurated – only “opened”. And this with a conference whose abstract contributions of conventional natural science, according to Rudolf Steiner, stood in stark, sharp contrast to the essence of the building and its living design.

In the last weeks of his life 99 years ago, Rudolf Steiner still hoped almost every day that he would be able to resume work on the interior model for the second building. So much depended on him being able to complete it! In a letter to Marie Steiner dated 5 March 1925, he wrote: “… My condition is only improving slowly. And I must soon be fit for work, because after everything that has happened, it is impossible to imagine what it would be like if my illness were to interrupt the construction work.”[6] The question may arise here – why did so much depend on him being able to complete the model of the interior construction? The same applies to the Representative of Humanity, which he was so keen to continue working on. Why – since it already seemed almost finished?

If one looks at the Representative of Humanity with this question in mind and the area that remained unfinished, a shocking answer may emerge. Raw wood, completely unworked and untransformed, remained in place precisely where the effect of the Christ being should have penetrated down from the heart through the arm and hand into Ahriman’s realm. The stream of light, love and life cannot penetrate into the cave to Ahriman, who would be tied up through the effect of Christ.

This tragedy is a prime example of Rudolf Steiner’s unfinished mission and the catastrophic consequences of this in the 20th century and right up to the present day: as if a gap had been left open for Ahriman and so much of the abundance of supersensible revelations was not allowed to arrive on Earth, could not arrive in human hearts. The Foundation Stone remained in limbo, the building was never consecrated, it was lost due to a lack of spiritual alertness and protection, the second Goetheanum could not be realised as a true “Michael-castle”, and a “gap” remained open for Ahriman right into the figure of the Representative of Humanity. – Due to the failure of human beings (which is meant without reproach, as it applies equally to us), Rudolf Steiner was unable to complete his mission and the work of Christ could not fully penetrate the earthly conditions. We know the consequences for human development and experience them to this day.

Unitary state and Ahriman

The fate of Rudolf Steiner’s impulses continues – as described – in the so-called constitutional question, in that Ahriman has been able to successfully obscure and confuse for almost a hundred years what Rudolf Steiner wanted to realise as the social form of the Society and – according to the results of two years of colloquium work – also achieved with the 8 February.

However, even if it has not yet been possible to reach a consensus on this issue among all the people researching it, there is still the possibility that the processes of the members’ forums and the constitutional conferences that began last year will lead to further fruitful social processes and contemporary organisations. – However, these two processes would have to be combined and a sufficient number of members and leaders would have to participate! Then something could emerge with a healing effect for the Society.

Only when this process is successful and we leave the centralised forms behind will the Society be able to fulfil some of its tasks in the current world situation. It would then represent something – no matter how small in its external impact – exemplary in terms of free social organisation in the world and be able to counterbalance the coming world dictatorship of Ahriman, which has already begun.

At this point, it is worth recalling Rudolf Steiner’s serious words, which have already been quoted several times and which make it clear what is at stake:

“A unitary state, regardless of whether it calls itself a monarchy, republic or democracy – as long as it is a unitary state (and not threefold) – serves the incarnation of Ahriman.“[7]

“But there are two things in the world today, and anyone who looks at the world honestly and sincerely, who is under no illusions, will see that there are two options: either Bolshevism over the whole world or threefolding! You may not like the threefold order; in that case, you have just decided in favour of an old world order!”[8]

“Bolshevism” in the sense of that time and the word itself no longer exists today, but the corresponding endeavours to enslave humanity certainly do.

Sorath works through Bolshevism.[9]

If we do not take the reality of spiritual beings working through and within the social forms seriously, the General Anthroposophical Society will not only become more and more “Ahrimanically perforated”, but will fall completely under his power.

It should be emphasised once again that these statements are not directed against individual people who have certainly taken up and accepted their leading tasks for anthroposophy with all their strength and good will. Yet we must no longer dream and remain asleep in the face of what Rudolf Steiner himself gave us in countless warnings and indications for the present! The attitude “everyone wants what is good” shows how precisely those spiritual beings – who are working through us unasked and unnoticed – are forgotten. Ahrimanic beings are actively working in obsolete centralised forms. Anyone who is familiar with the mystery dramas knows how cunning and powerful they are and how difficult it is, especially for the people involved, to recognise them. First and foremost, those who are not in leading positions are able to help. All members of the Society who live together in these structures are affected. The more a common awareness of this could arise, the stronger the liberating effect would become.

Understanding and love

One of the effects of the opposing powers through those people who are connected to anthroposophy is the predominantly too weak interest in the question: Who is Rudolf Steiner? If a sufficient number of members had lived with this as a deep inner question of the heart, he would not have left the earthly plane prematurely and might still have been able to fulfil his mission.

Rudolf Steiner’s life was in the hands of the members, it depended on their understanding (willingness) – and on their love. It was not the abundance of lectures that exhausted him, on the contrary – they “keep me healthy… What makes you tired are the dead thoughts that come to you; it is the lack of understanding, the non-understanding of the people that paralyses you.[10] And in a shocking way it becomes clear what was lacking above all in the membership: interest in Rudolf Steiner’s true nature.

Wilhelm Rath’s experience of the evening lectures during the Christmas Conference awakened in him a question and a hunch about Rudolf Steiner’s nature and he wrote a short essay on Thomas Aquinas, which he had it delivered to Rudolf Steiner, who was already lying on his sickbed. Rudolf Steiner’s heartfelt words of thanks have been passed down to us, with the remark “If more such things were written, I would not need to be ill”.[11]

Anna Samweber recalls how the question suddenly arose in her mind during a lecture – Who are you? – Who is Rudolf Steiner? – She would have liked to ask him immediately afterwards, but then did not want to bother him as he was always besieged by so many people. But Rudolf Steiner himself came up to her later and said “…you wanted to ask me something…?” And she asked the question. But he did not answer directly, instead encouraging her to research: She would find the answer in this life if she pondered who he was with love and enthusiasm.

When Sergei O. Prokofieff joined the Executive Board in 2001, he brought with him five heartfelt concerns and projects that he wanted to work towards. The first was: “Cultivating the relationship with Rudolf Steiner“[12] . – Towards the end of his life, he confessed that none of his five topics had met with a favourable response from his fellow Board members.

What would it mean today if this question were to live as a matter of the heart in a larger number of members? What effects would it have?

*

For those who want to explore the question of Rudolf Steiner’s nature, Sergei O. Prokofieff’s two works published after his death may be fundamental: “Rudolf Steiner and the Masters of Esoteric Christianity” and “Rudolf Steiner – Fragments of a Spiritual Biography”.

Eva Lohmann-Heck

*

Note: The statements quoted from Rudolf Steiner are not all identified as quotations or sources if they have already appeared in earlier newsletters, but reference is made above all to Nos. 58, 62 and 74, as well as the brochure “Tasks, aims and contemporary social structures of an anthroposophical society“[13] .

I ask for your understanding.

[1] https://www.konstitution.anthroposophie.online/Konstitution.pdf, see page 14.

[2] https://wtg-99.com/Rundbrief_74

[3] Next date 23 – 25 Feb 2024, https://goetheanum.ch/de/veranstaltungen/sow-die-konstitution-der.

[4] Gerhardt von Beckerath, “The path of suffering of Rudolf Steiner”, Dornach

[5] Michael Toepell, “Der sich durchdringende Grundstein”, in “Anthroposophie” 12/2023, AGiD Newsletter. Sent out with this newsletter or downloadable from the newsletter archive. www.wtg-99.com/Rundbriefe-Archiv

[6] GA 262, p. 266, emphasis by Rudolf Steiner.

[7] GA 191, P. 213.

[8] GA 196, P. 133.

[9] GA 346, p. 122f.

[10] “Ita Wegman – Memories of Rudolf Steiner”, ed. Peter Selg, p. 41.

[11] Wilhelm Rath “Rudolf Steiner and Thomas Aquinas”, Perseus Verlag.

[12] Brochure “The Books of Sergei O. Prokofieff”, privately printed.

[13] https://wtg-99.com/Neue-Sozialstrukturen and at www.wtg-99.com/Rundbriefe-Archiv.

von Thomas Heck | Mrz 26, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft

Rudolf Steiner an der Weihnachtstagung

«Eines derjenigen Gebiete, wo Anthroposophie besonders fruchtbar werden kann, ist das medizinische. Ganz gewiß wird Anthroposophie für das Medizinische, namentlich für die Therapeutik unfruchtbar bleiben, wenn die Tendenz besteht, innerhalb des medizinischen Betriebes in der anthroposophischen Bewegung die Anthroposophie als solche in den Hintergrund zu drängen und etwa den medizinischen Teil unserer Sache so zu vertreten, daß wir denen gefallen, die vom heutigen Gesichtspunkte aus Medizin vertreten.» (GA 260, S. 47).

«Wenn wir dasjenige, was auf unserem Boden medizinisch erwächst, so beschreiben, daß wir den Ehrgeiz haben: Unsere Abhandlungen können bestehen vor den gegenwärtigen klinischen Anforderungen – dann, dann werden wir niemals mit den Dingen, die wir eigentlich als Aufgabe haben, zu einem bestimmten Ziele kommen. … Wir müssen den Mut haben, solch ein Vorgehen verlogen zu finden. Erst wenn wir den Mut haben, solch ein Vorgehen verlogen zu finden, es innerlich verabscheuen, dann wird Anthroposophie ihren Weg durch die Welt finden. Und in dieser Beziehung wird schon gerade das Wahrheitsstreben dasjenige sein, was in der Zukunft von Dornach hier ohne Fanatismus, sondern in ehrlicher, gerader Wahrheitsliebe verfochten werden soll.» (GA 260, S. 278f.)

Heute möchte man Mitgestalter sein

Matthias Girke brachte in dem Interview[1] mehrfach zum Ausdruck, dass man Mitgestalter sein wolle und rechtfertigte damit die Kooperationen mit der WHO und «One Health». Eine solche Kooperation aber ist nur möglich, wenn man die Sprache der Anthroposophie und der Anthroposophischen Medizin entsprechend anpasst, damit man die «open minded doctors» (Matthias Girke) auch erreicht (oder besser: nicht abschreckt?), sich deren Sprache anpasst (z.B. die Wesensglieder-Bezeichnungen) und von einer Mysterien-Medizin erst gar nicht spricht. Es ist offensichtlich: Um diese Kooperationen eingehen zu können, muss man sich in dem politisch und medial vorgegeben Wissenschaftsrahmen bewegen, darf diesen nicht in Frage stellen, um nicht als unwissenschaftlich diskreditiert zu werden. Konkret:

- Keine Infragestellung der Viren-Theorie, denn dies gilt als unwissenschaftlich bzw. verschwörungstheoretisch.

- Impfungen sind nicht infrage zu stellen, im Gegenteil, sie sind grundsätzlich sinnvoll und schützen. Insofern war eine eindeutig positive Haltung zu den genbasierten «Impfungen» zu kommunizieren.

- Volle Anerkennung der Schulmedizin – Anthroposophische Medizin ist (nur) eine Erweiterung derselben.

- Verschweigen derjenigen Aussagen Rudolf Steiners, die diesen Dogmen widersprechen.

- Bewusst falsche Darstellung im Zusammenhang mit Rudolf Steiners Pockenimpfung und seinen Aussagen dazu – wodurch er quasi als Impfbefürworter instrumentalisiert wurde.

So hat man sich angepasst, «kompatibel» gemacht mit diesen selbst aus naturwissenschaftlicher Sicht (!) fragwürdigen Dogmen. Zentrale anthroposophische Aspekte der Medizin werden zurückgestellt und die Anthroposophische Medizin der Schulmedizin angepasst, damit man vor den gegenwärtigen klinischen Anforderungen bestehen kann! – um anerkannt zu werden – in der Hoffnung, zukünftig anthroposophische Aspekte einbringen zu können?

Genau davor hatte Rudolf Steiner gewarnt!

Thomas Heck

[1] In «Ein Nachrichtenblatt», Ausgaben 11,13 und 14/2023.

von Thomas Heck | Mrz 15, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft

Die Entstehung der Goetheanum-Leitung / Reaktion des Vorstandes

In einer Reaktion des Vorstandes wurde erklärt, dass man den «Antrag zur Stärkung der Goetheanum-Leitung» nicht für abstimmungsfähig halte. Das ist nicht nachvollziehbar, handelt es sich doch um einen Antrag zur Änderung der Statuten und nach §8 liegt dies explizit im Aufgabenbereich der Generalversammlung. Insofern ist davon auszugehen, dass dieser Antrag Bestandteil der Tagesordnung der Generalversammlung sein wird. Es gibt aber auch ein Signal, vorher noch einmal ins Gespräch zu kommen, was u. U. zu Änderungen führen kann oder andere Lösungen ermöglichen könnte. Mit Blick auf die Aufgaben und die Entstehung der Goetheanum-Leitung sollen in dieser Ausgabe weitere Grundlagen dargestellt werden, die der eigenen Urteilsbildung dienen können. Dazu gehört auch, wie und unter welchen Begleitumständen die Goetheanum-Leitung entstanden ist sowie ein Blick auf die Rechtsform der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, innerhalb derer sich die Gesellschaft[1], das Goetheanum und die Hochschule gemeinsam befinden! Und der Souverän dieses «demokratischen Gemeinwesens» (Peter Selg 2018 in AWW 6/18) ist die Mitgliedschaft – vertreten durch die Mitgliederversammlung. Und wie in jedem Gemeinwesen kann und soll es innerhalb dieses Rechtskörpers Freiräume geben, in denen sich freies Geistesleben entfalten kann. Idealerweise ist in jeglichem freiheitlich orientierten Staatswesen z.B. der Lehrstuhlinhaber an einer Universität in Lehre und Forschung frei von staatlichen oder sonstigen Vorgaben zu halten. Dies zu gewährleisten, liegt im Aufgabenbereich des Gemeinwesens – des Rechtslebens. Diese Freiheit darf aber nicht mit Beliebigkeit verwechselt werden und so kann auch ein Professor an einer Universität letztlich nicht machen, was er will. Ganz gleich, ob man die Vereinsform für unsere Verhältnisse als geeignet ansieht oder nicht (Rudolf Steiner tat dies definitiv nicht!): Die AAG ist ein Verein und wenn wir darin ehrlich und wahrhaftig wirken wollen, kann es auch bei uns nicht anders sein als in einem ehrlich freiheitlich orientierten Staatswesen. Ein wirklich freies Geistesleben entsteht ja nicht dadurch, dass eine selbstgebildete Gruppe die Hochschule und das Goetheanum in einer Art Selbstermächtigung für sich beansprucht, quasi in Besitz nimmt, nach eigenen Regeln agiert und handelt, die Nachfolge ebenfalls nach eigenem Belieben regelt und durchsetzt und behauptet, dass all dies den übrigen Teil des demokratischen Gemeinwesens – die Mitglieder – nichts anginge.

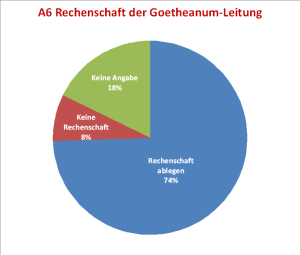

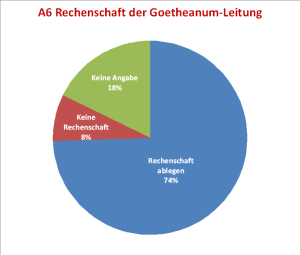

74 % der Befragten sind der Ansicht, dass eine Rechenschaft der Goetheanum-Leitung statuarisch geregelt sein sollte.

Solange das Goetheanum und die Hochschule Bestandteil des Rechtskörpers «Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft» sind, liegen die Aufgabe der Gesellschaft und die Verantwortung für die innere Struktur – und die Ermöglichung eines freien Geisteslebens – beim Souverän der Gesellschaft, der Mitgliedschaft, vertreten durch die Mitgliederversammlung! Sich daran nicht zu halten, diese eindeutige und unabänderliche rechtliche Gegebenheit nicht zu akzeptieren,[2] führt zwangsläufig zur Bildung von Machtverhältnissen und vor allem in die Unwahrhaftigkeit. Insofern sich Widersprüche zu den aktuellen Statuten ergeben, ist zu überprüfen, inwieweit diese irrtümlich in dem Glauben zustande gekommen sind, bei der AAG handle es sich um die Weihnachtstagungs-Gesellschaft von 1923. Mit der Aufnahme der Goetheanum-Leitung in die Statuten und einer Regelung des Zustandekommens dieses Organs sowie dessen Rechte und Pflichten, wird eine Stärkung deren Position und Aufgabe verbunden sein. Und selbstverständlich ist in unserer Gesellschaft als Ganzes ein freies Geistesleben in den entsprechenden Bereichen und Belangen zu ermöglichen und zu gewährleisten. Wir sollten darauf vertrauen, dass es möglich sein wird, im offenen und freien Austausch zu den Regelungen zu kommen, die wir brauchen, wenn wir es wollen! Und niemand will ernsthaft ein freies Geistesleben in unserer Gesellschaft abschaffen – das Gegenteil ist der Fall! Thomas Heck

Die Entstehung der Goetheanum-Leitung

(Ergänzter Auszug aus dem Buch «3 x 33 Jahre Weihnachtstagung und die Krise der AAG»)[3]

Vorbemerkung

Wenn die heutige Goetheanum-Leitung in Verbindung gebracht wird mit der Goetheanum-Leitung, die in den Statuten der Weihnachtstagungs-Gesellschaft gemeint war, so ist lediglich der Name gemeinsam, nicht aber der Ursprung und der Anlass der Gründung. Die heutige Goetheanum-Leitung steht in keiner Kontinuität mit der damaligen, sondern ist 2012 entstanden, da die Situation am Goetheanum neu gegriffen werden musste aus einer krisenhaften Situation. So entstand ein neues Organ, welches «im Oktober 2012 auch formal gegründet wurde, unter uns [der Goetheanum-Leitung].» Und weiter: «Mit der Gründung und der Einsetzung der Goetheanum-Leitung ist diese Gesamtverantwortung für das Goetheanum, die Gesellschaft und die Hochschule an die Goetheanum-Leitung übergegangen.»[4] Da es sich um ein neugegründetes Organ handelt, ist es irreführend, wenn in §3 der Statuten der AAG der Eindruck entsteht, die heutige Goetheanum-Leitung stehe als Organ in einer Nachfolge oder einem Zusammenhang mit dem, was in den Statuten der Weihnachtstagungs-Gesellschaft gemeint war: «Die im Gründungs-Statut genannte Goetheanum-Leitung umfasst die Vorstandsmitglieder sowie die Leitenden der einzelnen Sektionen der Hochschule, die sich ihre Arbeitsformen selber geben.» (Hinzu kommt, dass es sich bei den hier mit ‹Gründungstatut› bezeichneten Statuten von 1923 keinesfalls um das Gründungsstatut der AAG handelt, denn diese wurde bereits 1913 gegründet.)

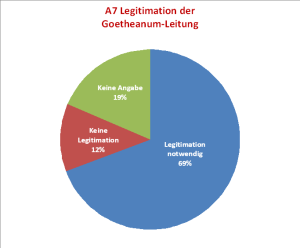

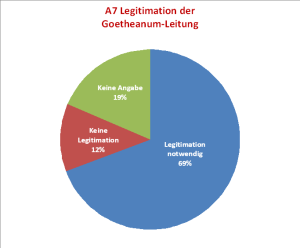

69 % der Befragten sind der Ansicht, dass die Goetheanum- Leitung einer Legitimierung durch die Mitgliedschaft bedarf.

69 % der Befragten sind der Ansicht, dass die Goetheanum- Leitung einer Legitimierung durch die Mitgliedschaft bedarf.

Der Vorlauf im Jahr 2011

Es ist erstaunlich, wie sich in gewisser Weise wiederholen sollte, was bereits 2001/2002 geschah – jetzt, im Jahr 2011, nach den Umlaufszeiten geschichtlicher Ereignisse korrespondierend mit der Gesellschaftsgründung von Köln 1912.[5] Wieder boten sich Möglichkeiten der Erneuerung, und das Geschehen war charakterisiert durch zahlreiche Mitglieder-Anträge zur Generalversammlung. Die Antragsteller, die sich für die Gesellschaft engagierten, wünschten mehr Mitsprachemöglichkeiten und sahen das autoritäre Wirken des Vorstandes als unzeitgemäss und unangemessen an.

Misstrauensantrag und Umgestaltung der Vorstandssituation

Besonders ein Misstrauensantrag (Antrag 2.1), verbunden mit der Absicht, die gesamte Vorstandssituation neu zu gestalten, stand im Mittelpunkt und beschäftigte die Mitgliedschaft und die Gesellschaftsleitung bereits Monate vor der Generalversammlung. Nachfolgend der Versuch eines (unvollständigen) Überblicks über die ausführliche Begründung dieses Misstrauens- und Umgestaltungsantrags (siehe AWW 2011/3): Deutlich wurde zum Ausdruck gebracht, dass in dem Wirken des Vorstandes eine zunehmende Veräusserlichung und ein sich Orientieren an erhoffter Anerkennung durch die nichtanthroposophische Aussenwelt gesehen wurde. Es würden keine originären Impulse mehr erarbeitet und anthroposophische Kernanliegen und Aufgaben an den Rand gedrängt. So seien ganze Sektionen wegen personeller Entlassungen nur noch eingeschränkt tätig. Im Bereich der Kunst seien durch Kündigungen schwere Einschnitte erfolgt (Kündigung des Bühnenensembles, Abbau der Sprachausbildung), und im Bereich der bildenden Künste sei die ganze Sektion 2010 stillgelegt worden. Der Verwaltungsapparat sei zu gross, von den 6 Vorständen leite nur noch Paul Mackay eine Sektion, dessen Intention allerdings dahin gehe, diese in eine von aussen gesteuerte Plattform umzugestalten. Das wöchentliche Nachrichtenblatt sei ohne vorherige Konsultation und ohne Beschluss der GV quasi abgeschafft und die [schon 2001 als ungenügend empfundene][6] interne Kommunikation damit massiv reduziert worden. Viele hätten sich aufgrund des Vertrauensverlustes in die Gesellschaftsleitung von der Gesellschaft abgewendet und ihre Unterstützung (auch Spenden) entzogen. Weiterhin wurde die Konzentration der Entscheidungsbefugnis auf wenige Personen kritisiert (Paul Mackay und Bodo von Plato). Es wurde die Machtkonzentration insbesondere bei Paul Mackay thematisiert sowie die Einflussnahme des Vorstandes in Angelegenheiten der Hochschule. Mit Blick auf die Finanzen wurde die zurückgehende Spendenbereitschaft aufgrund des Vertrauensverlustes benannt sowie die Absicht, mittels einer ‹Goetheanum-Stiftung› Finanzmittel aus Finanzmarktgeschäften zu generieren. Erwähnt wurde auch der fragwürdige Vorgang des Verkaufes der Weleda-Partizipationsscheine an einen Investor. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass dem Vorstand die Entscheidungsgewalt über den Weleda-Aktienbesitz an der GV 2010 entzogen worden war.

Eine Initiativgesellschaft sollte entstehen!

Als Gegenreaktion auf diesen «Abwahlantrag» wurde vom Vorstand vorgeschlagen, die Amtszeit für Vorstände zukünftig auf 7 Jahre zu begrenzen, mit der Möglichkeit, sich jeweils neu bestätigen zu lassen. Dieser Vorschlag wurde von Paul Mackay und Bodo von Plato mit besonders hehren Zielen begründet: So sollten «… die Mitglieder verstärkt in die Verantwortung einbezogen werden».[7] Sowie: «Gern möchten wir die Zusammenarbeit der Mitglieder mit den Verantwortungsträgern verstärken, sodass die Gesellschaft zum Partner des Vorstands wird und sich nicht als Gegenüber versteht.» Und weiter: «Es geht darum, dass wir ein neues soziales Feld entwickeln. Damit ist gemeint, dass die Mitglieder mehr einbezogen werden. Das heißt, dass es nicht nur um einen Initiativvorstand geht, sondern auch um eine Initiativgesellschaft. Eine Initiativkultur zu entwickeln ist eine wichtige Aufgabe der Gesellschaft.»[8] Man hatte im Vorstand gemerkt, «dass es ein Grundbedürfnis der Mitglieder ist, mehr in die Geschehnisse der Gesellschaft und ihre Gestaltung einbezogen zu werden. Rudolf Steiner hat die Mitglieder aufgerufen, tätige Mitglieder zu werden. Wenn dies gelingt, darf die Anthroposophische Gesellschaft als eine Initiativgesellschaft aufgefasst werden. Jedes Mitglied ist eingeladen, seinen spezifischen Beitrag dazu zu leisten. Es entsteht eine gesellschaftliche Kraft, die mehr ist als die Summe der Mitglieder. Eine Kraft, die in der Lage ist, ‹Berge zu versetzen›! Und wäre es nicht ein wunderbares Jubiläumsgeschenk an Rudolf Steiner, diese Kraft verstärkt ins Leben zu rufen?»[9] (Paul Mackay in «Anthroposophie weltweit» 9/11.)

Leere Versprechen!

Diese angeblichen Ziele erwiesen sich schon durch das nachfolgende Verhalten der Leitung als leere Versprechen. Als geradezu taktisches Lügengebäude offenbarten sich diese durch Paul Mackays öffentliches Eingeständnis, als er 2019 zur Begründung seines Antrages zur Aufhebung dieser Amtszeitbeschränkung vorbrachte, dass deren Einführung 2011 lediglich eine (mögliche Über-) Reaktion auf den damaligen Abwahlantrag gewesen sei! Weiter führte er aus, dass schon regelmässig eine Besinnung auf die Vorstandstätigkeit erfolgen solle, allerdings ohne die Mitgliedschaft einzubeziehen, denn nur im Kreis der Goetheanum-Leitung und der Konferenz der Generalsekretäre sei eine Beurteilung der Vorstandstätigkeit möglich.[10]

Die Goetheanum-Leitung entsteht (2012)

Mit der Goetheanum-Leitung wurde der AAG ein Leitungs-Organ hinzugefügt, welches statuarisch im Grunde nicht existiert: Es wird zwar in den Statuten erwähnt, nicht jedoch, welche Aufgaben es hat, wie die Verantwortlichkeiten sind, nichts über die Verfahren der Bildung und schon gar nichts über eine Rechenschaftspflicht. Und an genau dieses Organ hat der Vorstand zentrale Leitungsaufgaben delegiert – inklusive der Verantwortlichkeit (aber offensichtlich ohne eine Rechenschaftspflicht gegenüber der Mitgliedschaft). Welch ein Gegensatz zu den vorjährig verkündeten Zielen! Von Rechenschaft und Transparenz ist in der Geschäftsordnung (die erst 7 Jahre später an einem Ort veröffentlicht wurde, an dem sie kaum jemand gefunden hat, zudem in kurz zuvor modifizierter Form)[11] durchaus die Rede, allerdings nur innerhalb der Goetheanum-Leitung! Untereinander sollen Rechenschaft und Transparenz gepflegt werden, gegenüber der Mitgliedschaft ist dies nicht vorgesehen, die Mitgliedschaft kommt in der Geschäftsordnung im Grunde gar nicht vor. So wird deutlich, dass das, was Paul Mackay ebenfalls sieben Jahre später offenbarte (siehe Seite 3), schon 2012 systematisch in der Geschäftsordnung der Goetheanum-Leitung festgeschrieben wurde. «Die Arbeitsweise der Goetheanum-Leitung im Hinblick auf die Leitung der Hochschule und der Sektionen sowie der Anthroposophischen Gesellschaft wird in Transparenz und gegenseitiger Rechenschaftspflicht wahrgenommen und jährlich evaluiert.»[12] Wie die Goetheanum-Leitung ihr Verhältnis zu den Mitgliedern sieht, wird aus einer unveröffentlichten Beschreibung des Projektes «Goetheanum in Entwicklung» aus dem Jahr 2017 deutlich: «Ein wesentliches Ziel aller genannten Projekte ist es, innerhalb von drei Jahren die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Goetheanum zu erreichen. Die Basis dafür ist das Vertrauen in das Goetheanum und seine Entwicklung. Ein wichtiger Impuls ist in diesem Zusammenhang die Initiative einer verstärkten Pflege der Beziehung zu den Mitgliedern. Denn noch immer bleiben weiterhin die Mitgliederbeiträge eine wesentliche Grundlage der Finanzen.»[13]

Keine günstigen Voraussetzungen

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Goetheanum-Leitung – im Verbund mit den Landesvertretern – als die eigentliche Gesellschaft versteht. Von einer Partnerschaft mit der Mitgliedschaft, von «einem neuen sozialen Feld», davon, dass «die Mitgliedschaft mehr einbezogen wird», von einer «verstärkten Pflege der Beziehung zu den Mitgliedern», von dem Vertrauen als Basis ist in der Geschäftsordnung einfach nichts zu finden. Die Gestaltungsprozesse für die Bildung der Goetheanum-Leitung fanden im Jahr 2011 statt, genau in dem Jahr, als die Amtszeitbegrenzung der Mitgliedschaft mit hehren – jedoch nur vorgetäuschten – Absichten schmackhaft gemacht worden war, denn in Wirklichkeit wollte man eine Abwahl verhindern. Durch das Eingeständnis Paul Mackays im Jahr 2019 wurde deutlich, dass schon der Bildungsprozess dieses Organs mit unwahren Darstellungen gegenüber der Mitgliedschaft verbunden war. Keine ‹günstigen Voraussetzungen› für eine anthroposophische Gesellschaft. Die offizielle Einführung der Goetheanum-Leitung erfolgte dann 2012, 100 Jahre nach der Gesellschaftsgründung in Köln!

Antrag zur Stärkung der Goetheanum-Leitung

Mit dem zur Generalversammlung 2024 zur Abstimmung vorgelegten Antrag soll nun die Goetheanum-Leitung auch in den Statuten verankert werden. Dies entspricht dem Wunsch zumindest eines grossen Teiles der Mitgliedschaft, wie eine Umfrage ergeben hat. Bestätigt wurde dies auch durch die 130 Mitunterzeichnungen des Antrages. Allerdings ist der Vorstand der Ansicht, dass die Goetheanum-Leitung für die Gesellschaft keine Verantwortung trage. So wurde in einer Reaktion auf den Antrag von Ueli Hurter und Justus Wittich ausgeführt: «Die Goetheanum-Leitung ist vielleicht das wichtigste Bewusstseins-Organ der Anthroposophischen Gesellschaft, aber es trägt insbesondere und ausdrücklich keine Verantwortung für die Gesellschaft.» Und weiter: «Sie ist nicht zuständig oder verantwortlich für gesellschaftliche Angelegenheiten…». Das ist bemerkenswert, heisst es doch in der Geschäftsordnung der Goetheanum-Leitung: «Die Goetheanum-Leitung ist über alle wesentlichen Vorgänge in der Anthroposophischen Gesellschaft und der Hochschule zu informieren und trifft in übergeordneten Fragen der einzelnen Verantwortungsbereiche Richtungs- und Zielentscheidungen.» Ueli Hurter am 18. Dez. 2023: «Mit der Gründung und der Einsetzung der Goetheanum-Leitung ist diese Gesamtverantwortung für das Goetheanum, die Gesellschaft und die Hochschule an die Goetheanum-Leitung übergegangen.» Ist das nicht eindeutig genug? Thomas Heck, 12. März 2024

Zur Reaktion des Vorstandes auf den Antrag

Die Frage nach einer Verankerung der Goetheanum-Leitung in den Statuten, ist seit 5 Jahren anhängig und wurde bereits an Generalversammlungen eingebracht (2019 und zur ausserordentlichen GV 2023) sowie bei anderen Gelegenheiten angesprochen. Seitens der Leitung hatte man sich jedoch bisher nicht oder lediglich nur mündlich geäussert. Mit der Reaktion auf den Antrag liegt nun erstmals eine schriftliche Reaktion vor, sodass darauf eingegangen werden kann:

- Zunächst wurde mitgeteilt, dass man den Antrag nicht für abstimmungsfähig halte, da er auf falschen Tatsachen beruhe. Wem aber kommt die Deutungshoheit zu, dies zu beurteilen? Wenn der Vorstand die vorgebrachten Argumente für falsch hält, möge er dies der Mitgliedschaft erklären – die Mitgliederversammlung wird dann schon richtig abstimmen.

- Weiter heisst es: «Ihr Antrag geht von einem bestimmten, sich nicht aus den Statuten oder der Geschäftsordnung der Goetheanum-Leitung ergebenden Bild aus und widerspricht von verschiedenen Gesichtspunkten aus den Statuten selbst bzw. der Sozialarchitektur von Goetheanum als Hochschule und der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft.» Ob das so ist, wäre zu prüfen, denn tatsächlich geht u.a. aus der Geschäftsordnung hervor, dass die Goetheanum-Leitung sehr wohl für die Gesellschaft verantwortlich ist, wie bereits oben zitiert und ausgeführt wurde.

- Und weiter: «Zunächst entspricht es nicht den Tatsachen, dass die Goetheanum-Leitung „das wichtigste Leitungs-Organ der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft geworden“ ist», was Ueli Hurter jedoch ganz anders darstellte: der Goetheanum-Leitung sei die Gesamtverantwortung des Vorstandes auch für die Gesellschaft übertragen worden (siehe weiter oben).

- «Die Goetheanum-Leitung ist vielleicht das wichtigste Bewusstseins-Organ der Anthroposophischen Gesellschaft, aber es trägt insbesondere und ausdrücklich keine Verantwortung für die Gesellschaft. Das ergibt sich aus den Statuten sowohl der Weihnachtstagung wie der aktuell gültigen und ich lege Ihnen außerdem die aktuelle Geschäftsordnung der Goetheanum-Leitung von 2020 bei, die von der davor veröffentlichten Fassung nur unwesentlich abweicht.» Dieser Aussage widerspricht die Geschäftsordnung selber, wenn es dort heisst: «Die Goetheanum-Leitung ist über alle wesentlichen Vorgänge in der Anthroposophischen Gesellschaft und der Hochschule zu informieren und trifft in übergeordneten Fragen der einzelnen Verantwortungsbereiche Richtungs- und Zielentscheidungen.»

Es wurde bereits ausgeführt, dass die heutige Goetheanum-Leitung nicht an das anschliesst, was in den Weihnachtstagungs-Statuten gemeint ist, auch wenn die Bezeichnung die gleiche ist. Insofern ist der Verweis auf die damaligen Statuten ungeeignet, eigentlich irreführend. Dass aus den heutigen Statuten die Verantwortlichkeit der Goetheanum-Leitung für die Gesellschaft nicht hervorgeht, ist ja gerade das Problem und als Beweis dafür, dass keine Verantwortlichkeit besteht, vollkommen ungeeignet. Vielmehr handelt es sich dabei um einen gravierenden Mangel, der durch die vorgeschlagene Aufnahme in die Statuten behoben werden soll. An dieser Stelle ist eine grundlegende Bemerkung notwendig: Dem Selbstverständnis der heutigen Leitung von Gesellschaft und Hochschule liegt die irrtümliche Ansicht zugrunde, dass die Hochschule als ein integraler Bestandteil der juristischen Person (Verein nach Schweizer Recht) «Anthroposophische Gesellschaft» gegründet worden sei. Dies ist schon allein deshalb mehr als unwahrscheinlich, weil eine wirkliche Unabhängigkeit der Hochschule als Bestandteil einer unabänderlich basisdemokratische ausgerichteten, nur von Gesetzes wegen existierenden juristischen Person kaum möglich ist bzw. umfangreiche statuarische Regelungen notwendig gewesen wären, die jedoch nicht gegeben waren. Darüber hinaus scheitert diese Ansicht schon daran, dass es sich bei der Weihnachtstagungs-Gesellschaft nicht um einen Verein nach Schweizer Recht gehandelt hat, auch wenn dies immer wieder behauptet wird. So von Justus Wittich und Gerald Häfner im Rahmen der zweijährigen Kolloquiums-Arbeit, die ihre Behauptungen jedoch auch auf mehrfache Bitte hin nicht belegt haben. Von einer wissenschaftlich orientierten Haltung und Vorgehensweise war und ist in dieser Frage nichts zu erkennen, wenn diese Ansicht immer ohne Nachweis wieder behauptet wird und existierende Widerlegungen ignoriert werden. Das mag zunächst genügen, denn es wird bereits deutlich, dass die Goetheanum-Leitung einerseits an einer sauberen Klärung der zugrunde liegenden Fragestellungen offensichtlich nicht wirklich interessiert ist und auf der anderen Seite sehr wohl Verantwortung für die Gesellschaft trägt, was aus eigenen Darstellungen und aus der Geschäftsordnung klar hervorgeht. Aber auch dann, wenn die Goetheanum-Leitung keine Verantwortung für die Gesellschaft tragen soll, müsste dies sauber geklärt und in den Statuten klar formuliert werden, denn die Hochschule und das Goetheanum sind rechtlich Bestandteil des Vereins Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, insofern rechtlich nicht autonom (auch wenn versucht wird, dies anders zu leben) und die Mitgliederversammlung ist dementsprechend rechtlich auch zuständig für diese Bereiche. So ist eine Statutenergänzung in jedem Fall erforderlich. Thomas Heck, 14. März 2024 [1] Auf den möglichen Widerspruch, dass sich innerhalb der Gesamtheit der AAG die Gesellschaft als ein Teil derselben existieren soll, wird hier nicht weiter eingegangen. Es handelt sich um den üblichen Sprachgebrauch, der hier übernommen wird. [2] Selbstverständlich können Aufgaben und Verantwortlichkeiten an Organe delegiert werden. Dies ist in einem Verein jedoch die Aufgabe der Mitgliederversammlung. Die grundsätzlich basisdemokratische Grundstruktur eines Schweizer Vereins ist in letzter Konsequenz unabänderlich. Es ist im Grunde eine Ungeheuerlichkeit, wenn Rudolf Steiner unterstellt wird, er habe mit der Weihnachtstagungs-Gesellschaft einen Verein nach Schweizer Recht gründen wollen, sich jedoch an die gesetzlichen Vorgaben in der weiteren Gestaltung nicht gehalten. [3] Thomas Heck, «3 x 33 Jahre Weihnachtstagung und die Krise der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft», Dornach 2023. [4] Zitate in diesem Abschnitt: Ueli Hurter in einer Ansprache zur Goetheanum-Leitung am 18. Dez. 2023, goetheanum.tv. [5] Die Ansicht, es handle sich um 33 1/3 Jahre, kann nicht auf Rudolf Steiner zurückgeführt werden. Eindeutig ist von 33 Jahren die Rede, was dann zu 99 Jahren führt, nicht 100. Rundbriefe 30, Sonderausgabe vom 30. Jan. 2022, Nr. 41. Siehe www.wtg-99.com/Rundbriefe-Archiv. Näheres dazu siehe Fussnote 1. [6] Anmerkung TH. [7] «Dokumentation der Anträge», AWW 3/2011. [8] Paul Mackay in «Anthroposophie weltweit» 5/11 [9] Paul Mackay in «Anthroposophie weltweit» 9/11. [10] Nur im Internet: https://www.goetheanum.org/fileadmin/kommunikation/GV_2019_Antraege.pdf (letzter Zugriff: 1. Jan. 2024). [11] Am 18. Febr. 2020 erfolgte eine erneute Änderung der Geschäftsordnung, die auch 4 Jahre später (12. März 2024) der Mitgliedschaft nicht bekannt ist! [12] Jahresbericht 2018/19, S. 42. [13] Unveröffentlichter Auszug aus einem internen Dokument: https://wtg-99.com/documents/GoetheanuminEntwicklung.pdf

von Thomas Heck | Feb 29, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft

Sie war Marketingchefin bei Opel und CEO bei der Parfümeriekette Douglas. Nun will die deutsche Managerin bei der anthroposophischen Kosmetikfirma Weleda eine Premium-Linie lancieren und die notorisch defizitäre Arzneimittelsparte profitabel machen. Wie soll das klappen?

Frau Müller, als Chefin der Parfümerie Douglas hatten Sie mit CVC einen Finanzinvestor als Eigentümer im Nacken, bei Weleda sind es die Anthroposophen. Was ist anstrengender? …

Weiterlesen bei der NZZ

von Thomas Heck | Feb 17, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft

Corona-Aufarbeitung – Kooption

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass mit dem Jahr 2024 wichtige Entscheidungen anstehen, die für das Zusammenleben der Menschen in Freiheit und Würde entscheidend sein können – gemeint sind hier vor allem die Bestrebungen der supranationalen Institutionen und Bewegungen wie der WHO, One Health, dem World Economic Forum uvm. Besonders im Fokus steht der geplante Pandemievertrag und die Internationalen Gesundheitsregeln (IHR), über die Ende Mai abgestimmt werden soll. Aber auch für unsere Gesellschaft – eine anthroposophische Gesellschaft – deren soziale Verhältnisse und Strukturen vorbildlich sein sollten, stellt sich die Frage, ob an der diesjährigen Generalversammlung ein nachhaltiger und verbindlicher Veränderungsprozess hin zu zeitgemässen und zukunftsweisenden Strukturen etabliert werden kann. Ganz gleich, worauf man blickt: Es wird vor allem darauf ankommen, ob in der Zivilgesellschaft – das ist bei uns die Mitgliedschaft – genügend Veränderungswille zum Tragen kommen kann und das notwendige Engagement entsteht. Ausgehend von den Ergebnissen der Umfrage sollte das eigentlich möglich sein. Was aber kann wirklich realisiert werden?

Ergebnisse der Mitglieder-Umfrage

Es werden hiermit die Ergebnisse der Mitgliederumfrage veröffentlicht, die als Initiative aus einer Arbeitsgruppe im Zusammenhang mit den Mitgliedforen entstanden ist. Es erreichten uns aus 25 Ländern ca. 330 Antworten – das entspricht 8 – 9% der 3.500 – 4.000 erreichten Adressen. Nach herkömmlichen Massstäben ist das durchaus ein respektables und auch repräsentatives Ergebnis. Zum Vergleich: Im Jahr 2003 wurde von der Redaktion des damals noch wöchentlich erscheinenden Mitteilungsblattes «Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht» eine Leserumfrage durchgeführt. Von den 8.500 Abonnenten antworteten 214 (2,5%). Auch dies war nach üblichen statistischen Grundsätzen durchaus repräsentativ, gewiss immer nur für die befragte Gruppe, nicht die ganze Gesellschaft!

Die Ergebnisse des recht umfangreichen Fragenkataloges sind in einer Präsentation zusammengefasst und können im Internet abgerufen werden (Mit diesem Link [English translation] oder unter www.wtg-99.com/Rundbriefe-Archiv) bzw. sind dem Versand dieses Rundbriefes beigefügt.

Die Antwortmöglichkeiten wurden vielfach als zu eingeschränkt erlebt, was in der hohen Anzahl der freien Antworten zum Ausdruck gekommen ist: Insgesamt liegen über 2.000 zum Teil sehr ausführliche Kommentare bzw. freie Antworten vor, bei einigen Fragen haben bis zu zwei Drittel der Befragten die freie Antwortmöglichkeit genutzt – z.B. zur Kommunikation und zur Klimafrage. Die Kommentare konnten für eine Veröffentlichung noch nicht bearbeitet werden.

Ganz herzlich sei allen Teilnehmern gedankt, die sich die Zeit genommen haben, die Fragen zu beantworten. Der Dank gilt aber auch all denjenigen, die zu dem Zustandekommen dieser Umfrage beigetragen, an dem Fragenkatalog mitgearbeitet und uns zur Durchführung ermutigt haben.

Antrag zur Stärkung der Goetheanum-Leitung

Die Goetheanum-Leitung ist heute das wichtigste Leitungsorgan der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Es ist allerdings nicht von der Mitgliedschaft legitimiert und Rechenschaft wird lt. Geschäftsordnung (Stand 2019) nur intern, innerhalb der Goetheanum-Leitung abgelegt, nicht gegenüber der Mitgliedschaft. Ganz anderes an der Weihnachtstagung: Rudolf Steiner liess der Besetzung des Leitungs-Organs selbstverständlich zustimmen – wodurch dieses Organ legitimiert wurde. Und ebenso selbstverständlich war in den Statuten vorgesehen, dass jährlich ein vollständiger Rechenschaftsbericht gegeben werden sollte – statutarisch festgelegt (§ 10).

Ist es wirklich zeitgemäss, vorbildlich und angemessen, wenn in unserer Gesellschaft das inzwischen zentrale Leitungsorgan, welches sich aus sich selbst heraus erweitert, ohne Legitimation durch die Mitgliedschaft und ohne eine Vereinbarung zur Rechenschaft gegenüber der Mitgliedschaft besteht? Die Antworten der befragten Mitglieder sind eindeutig.

In diesem Sinne wurde der Lenkungskreis der Mitgliederforen und die Goetheanum-Leitung angeschrieben (siehe E-Mail), denn idealerweise sollte gemeinsam, aus Mitgliedschaft und Leitung, eine Regelung entwickelt werden, die dann von der Generalversammlung bestätigt werden könnte. Nachdem die Goetheanum-Leitung bereits seit 2012 existiert und dieses Problem seit 2019 thematisiert wird, erscheint es nun doch an der Zeit zu handeln. Eine statutarische Verankerung der Goetheanum-Leitung würde zweifellos zu einer Stärkung dieses Leitungsorgans führen. Zudem könnte es zu einem erheblichen Vertrauensgewinn beitragen, wenn dies von der Goetheanum-Leitung selber so gesehen werden würde. In dem hier vorgelegten Vorschlag ist nicht alles detailliert geregelt, damit Spielraum für das Leben bleibt und sich zeigen kann, wie z.B. mit der Frage nach der Rechenschaft umgegangen wird. In diesem Sinne soll als Vorschlag der «Antrag zur Stärkung der Goetheanum-Leitung» eingebracht werden. Bereits im Vorfeld (bei einer Art Testlauf) haben insgesamt 36 Mitglieder diesen Antrag unterzeichnet. Nun ist die gesamte Mitgliedschaft zur Beteiligung eingeladen, was unter diesem Link erfolgen kann. Dort ist auch eine Unterschriftsliste herunterladbar und die Namen der bisherigen Unterstützer einsehbar, sofern sie der Veröffentlichung im Internet zugestimmt haben. Weitere Informationen: («Die Entstehung der Goetheanum-Leitung»).

Corona-Aufarbeitung

Auf die vielfach als problematisch erlebte Haltung der Leitung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und insbesondere der Medizinischen Sektion (sowie weiterer anthroposophischer Institutionen) wurde immer wieder hingewiesen – insbesondere in «Ein Nachrichtenblatt» und in unseren Rundbriefen. Angesichts dieses Verhaltens muss die Frage nach einer Aufarbeitung gestellt werden.

Zwei Drittel der Befragten sind klar der Ansicht, dass es einer Aufarbeitung bedarf. Aus den Kommentaren wird deutlich, dass auch unter denjenigen, die sich dagegen aussprechen, etliche dem Verhalten kritisch gegenüber stehen. Insofern muss uns dieses Thema schon beschäftigen.

Ein Vorschlag, was aufzuarbeiten wäre, wurde im Rundbrief 70 (August 2023) skizziert. Die Reaktionen seitens des Vorstandes beschränkten sich leider auf persönliche Kritik gegenüber dem Autor, auf die Inhalte wurde nicht eingegangen. In Folgegesprächen[1] wurde durchaus eine Aufarbeitung in Aussicht gestellt, es war sogar von einer ‹Wahrheitskommission› nach dem Vorbild in Südafrika zur Aufarbeitung der Apartheit die Rede. Eine entsprechende Ankündigung sollte noch im Dezember 2023 öffentlich erfolgen. Nach Rücksprache mit den Leitungskollegen wurde dies jedoch zurückgenommen, eine Ankündigung ist bisher nicht erfolgt. Aktuell ist die Themengruppe 8 der Mitgliederforen «Kooperationen mit WHO, One Health etc.» mit dem Vorstand im Gespräch. Die bisherigen Erfahrungen stimmen allerdings nicht optimistisch. Insofern wird voraussichtlich in den nächsten Tagen ein entsprechender Antragsentwurf vorgelegt werden. Ein einvernehmliches Vorgehen mit der Leitung würde damit nicht ausgeschlossen und wäre einer kontroversen Abstimmung an der Generalversammlung auf jeden Fall vorzuziehen.

Antrag oder Anliegen zur Vorstands-Kooption?

In Bezug auf das Kooptionsverfahren zur Vorstandsergänzung sind die Ergebnisse aus unserer Umfrage ebenfalls eindeutig: Nur 9 % halten dieses Verfahren ohne Wenn und Aber für richtig, über 80% sehen Veränderungsbedarf: 60 % halten eine Ergänzung des Verfahrens für notwendig, 19 % sind der Ansicht, das Verfahren sei einfach abzuschaffen. Auch wenn letzteres sicherlich keine wirklich sinnvolle Option wäre, ist der Wunsch nach Veränderung zumindest in dem von uns befragten Teil der Mitgliedschaft sehr gross. Es sei daran erinnert, dass das Kooptionsverfahren in dieser generellen Form keineswegs auf Rudolf Steiner zurückgeht, sondern ausgerechnet in dem Krisenjahr 1935, als Ita Wegman und Elisabeth Vreede aus dem Vorstand ausgeschlossen wurden, quasi am Bewusstsein der Mitgliedschaft vorbei unter (irrtümlicher?) Berufung auf die Weihnachtstagung eingeführt wurde («Der Ursprung der Vorstands-Kooption»). So beruht das bestehende Kooptionsverfahren in unserer Gesellschaft auf fragwürdigen Grundlagen und entspricht keineswegs einer zeitgemässen Sozialgestaltung. Auch hier besteht Heilungsbedarf. Bestünde nicht die Möglichkeit, gerade jetzt, wo wir an einem Anfang stehen, unter Partizipation der Mitgliedschaft die weiteren Geschicke unserer Gesellschaft zu gestalten, die vorgesehene Kooption z.B. zunächst auszusetzen und dieses Thema in die Mitgliederforen zur Bearbeitung einzubringen? Dies wäre eine weitere, sehr wichtige vertrauensbildende Geste, wobei die Möglichkeiten des Zusammenwirkens des Vorstands mit der Goetheanum-Leitung in keinerlei Weise beeinträchtigt würden.

In diesem Sinne wurde die Goetheanum-Leitung bereits angeschrieben (Mail vom 4. Februar 2024) – was bisher ohne Reaktion blieb.

Was kann man tun? Denkbar wäre es, an die Möglichkeit eines freiwilligen Verzichts wie hier beschrieben zu erinnern. Dies könnte ergänzt werden durch einen Antrag auf Vertagung, sofern eine Vorstandserweiterung zur Bestätigung auf die Tagesordnung gesetzt würde (ein Eventualantrag).

Denkbar wäre folgende Formulierung:

«Antrag zur Vorstandserweiterung

Angesichts der bestehenden Entwicklungsprozesse in unserer Gesellschaft auch in Bezug auf die Gesellschaftsverfassung wird der Vorstand gebeten, bis auf Weiteres von Vorstandserweiterungen im Kooptationsverfahren zu verzichten.

Die Generalversammlung möge beschliessen, die traktandierte Vorstandserweiterung bis auf weiteres zu vertagen.»

Auch hierzu könnte es in den nächsten Tagen einen konkretisierten Vorschlag geben.

Thomas Heck

[1] Es handelte sich um von Harald Jäckel moderierte Gespräche, an denen seitens des Vorstandes Ueli Hurter und Justus Wittich teilnahmen, seitens der Mitgliedschaft Eva Lohmann Heck, Jens-Peter Manfrass und Thomas Heck. Ursprünglich waren diese Gespräche von Gerald Häfner initiiert und als «Friedensinitiative» bezeichnet worden. Davon wird an anderer Stelle gelegentlich zu berichten sein.

von Thomas Heck | Feb 4, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft

Darstellung der Ergebnisse mit anschliessendem Gespräch

Nur online am Donnerstag, 15. Februar 2024, 20 Uhr

Anmeldung erforderlich (siehe unten)

In der Umfrage wurden aktuelle und zum Teil in den Mitgliederforen behandelte Themen angesprochen. Ca. 300 Menschen, überwiegend Mitglieder der AAG, haben sich die Mühe gemacht, den doch umfangreichen Fragenkatalog zu beantworten. Bei allen Vorbehalten, die gegenüber statistischen Auswertungen berechtigt sind, lassen sich damit doch repräsentative Aussagen, bezogen auf die ca. 3.500 – 4.000 Befragten, nach den üblichen Maßstäben treffen. Die Ergebnisse werden an diesem Abend dargestellt und anschliessend veröffentlicht.

Eine Herausforderung stellen die ca. 2.000 zum Teil ausführlichen Kommentare dar, die noch einer Sichtung und einer Veröffentlichung in Auswahl bedürfen.

Ganz herzlich sei allen Beteiligten gedankt, denjenigen, die massgeblich an der Erstellung des Fragenkataloges und der Verbreitung der Umfrage mitgewirkt haben – vor allem aber sei auch denjenigen gedankt, die sich die Zeit für die Beantwortung der Fragen genommen haben!

Anmeldung

von Thomas Heck | Feb 4, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft

Ein Schicksalsdatum der Gesellschaftsgeschichte

Vortrag mit anschliessendem und Gespräch

Nur online am Donnerstag, 8. Februar 2024, 20 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos – um freiwillige Zuwendungen wird gebeten.

Anmeldung erforderlich

Mit dem 8. Februar 1925 und der nachfolgenden Eintragung des umbenannten Bauvereins als «Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft» ins Handelsregister war die einheitliche Konstitution, wie von Rudolf Steiner beabsichtigt, abgeschlossen. Dies konnte nach zweijährige Arbeit der Kolloquien zur Konstitution einmütig von der Arbeitsgruppe festgestellt werden und ist so in der Chronolgie festgehalten worden (siehe Chronologie Seite 14, unter B 07).

Gleichzeitig sind jedoch mit diesem Geschehen um den 8. Februar 1925 die wohl wesentlichsten Verwirrungen in Bezug auf die Gesellschaftsgeschichte entstanden, mit einer bis heute bestehenden Wirksamkeit, obwohl die wesentlichen Erkenntnisse bereits Mitte der 1960er Jahre bekannt wurden.

Zum 99sten Jahrestag dieses Schicksalsdatums sollen an einigen Motiven dieses Geschehens die bis heute bestehenden Widersprüchlichkeiten angeschaut werden. Wie aber ist es möglich, dass ein hinreichend dokumentiertes Geschehen auch nach fast 100 Jahren immer noch ganz unterschiedlich bewertet wird? Gibt es möglicherweise (okkulte) Interessen, die einem unbefangenen Erkennen entgegenstehen?

Anmeldung

von Thomas Heck | Jan 1, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft

(Ergänzter Auszug aus dem Buch «3 x 33 Jahre Weihnachtstagung und die Krise der AAG»)[1]

Thomas Heck, 2022/23

English

Vorbemerkung